Interview

株式会社京都紋付

和の美学を“黒”で極める

株式会社京都紋付は、日本の伝統的な正装である黒紋付だけを100年以上にわたって染め続け、ただひたすらに「世界一の黒」を追い求めてきました。黒をより深く、より美しい黒へと昇華させることを目指し、今もなお研鑽を重ねています。

「体を切ったら、黒い血が出てくるかもしれない」

この言葉は、先代・荒川忠夫が語ったものであり、京都紋付の黒へのこだわりを象徴しています。

黒染めの従来技術では、深みのある色を出すために何度も下染めを繰り返し、色を重ねる必要がありました。大量の染料と多くの手間がかかるこの工程により、黒染めされた生地は非常に高価なものとされてきました。

京都紋付の染め工場では、今日でもこの古くから伝えられてきた技術を受け継ぎ、さらに磨きをかけ日々精進しております。染めの工程では、職人の熟練の技と長年の経験による独自の勘が、究極の“黒”を完成させているのです。

現在では、経験と勘をデータに置き換え、当社独自の反応染料と「深黒(しんくろ)加工」により、世界水準の究極の黒を完成させています。

京黒紋付染めが

できるまで

①墨打ち

白生地段階で繊維に汚れがないか検反します。合格した生地のみ墨打ち(袖や身頃といった着物の各部分の決定)を行います。

②紋糊置き

家紋部分の防染糊を置きます。

墨打ちで決定された袖紋、胸紋、背紋に糊を置いていきます。

紋糊にはさまざまな型があり、男紋・女紋によって大きさも異なります。

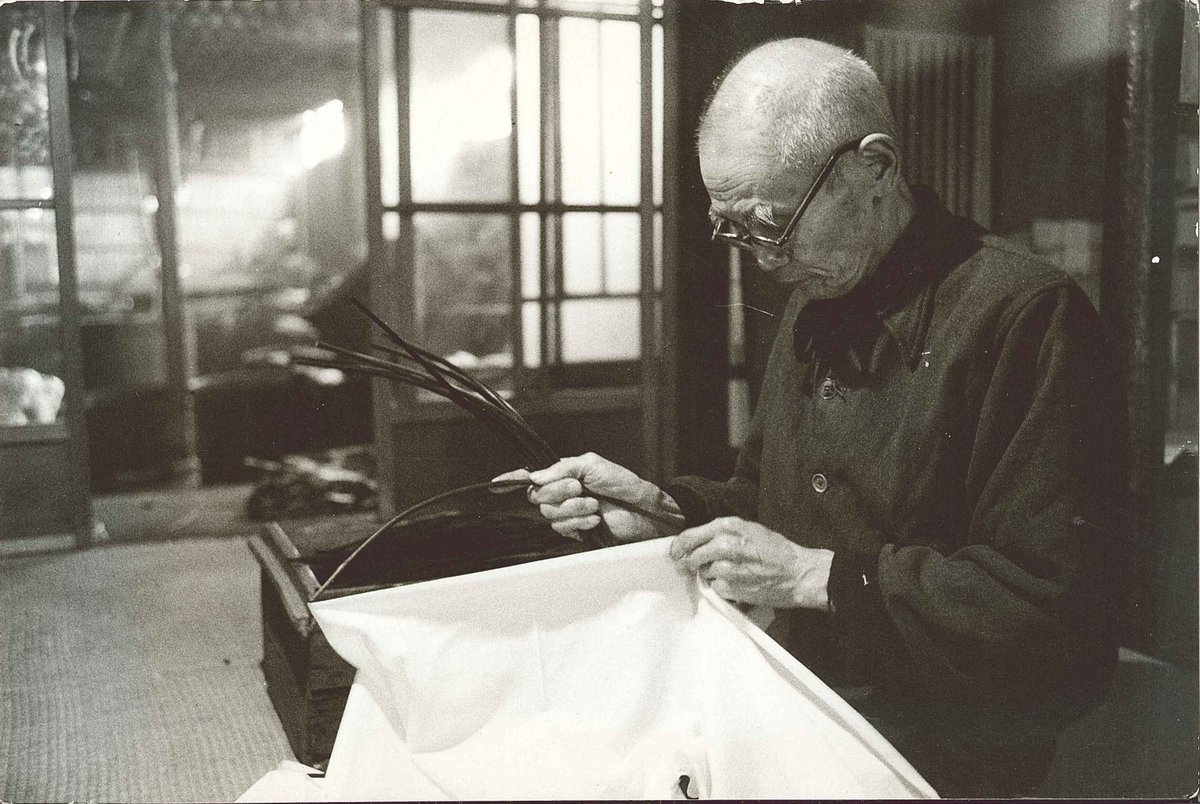

③染色工程

下染め後、京黒紋付染め独特の反応染色で染めていきます。

④紋糊落し

前途の紋糊を落としていきます。

こちらは熟練を要す工程になります。

⑤中間検査

深黒工程前に検品を行い、品質の向上に努めます。

⑥深黒(しんくろ)加工

中間検品に合格した商品を深黒加工します。

深黒加工技術の向上に伴い、より深みのある黒が生まれました。

⑦湯のし(ピンテンター)

生地の幅を整え、巻き取り、ピンキングを行います。

⑧紋洗い

家紋部分を白く漂白します。

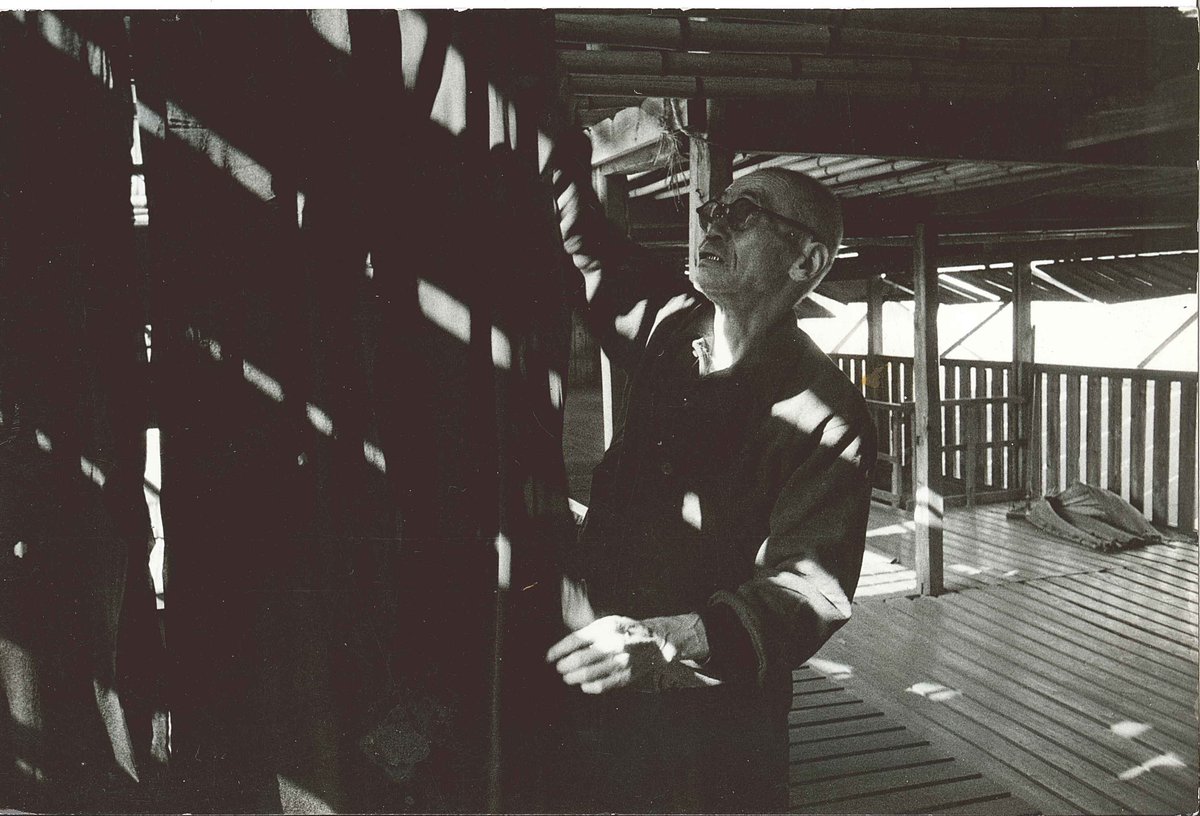

⑨上絵

伝統工芸士が手作業で家紋を描きます。

家紋は現在2万種類あると言われており、平安紋鑑では約4千種類が掲載されています。

究極の黒を生み出す

「深黒(しんくろ)

加工」

従来の黒染めでは、何度も染料を重ねて深い黒を表現してきました。

京都紋付では、黒をより一層黒くする「深黒加工」という独自の染色技法を開発し、その技を磨いてきました。

この工程では、一旦黒染加工を施した後、天日干しで一点一点を乾かし、さらに深黒加工を施してからもう一度天日干しします。これにより、黒さをより一層際立たせます。

深黒加工は、光を吸収して黒く見せる当社独自の技術であり、黒色だけに作用し、他の色には作用しません。この技術を用いて、洋装界において他の追随を許さない究極の黒を実現しています。

職人の手仕事

その風景

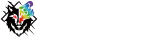

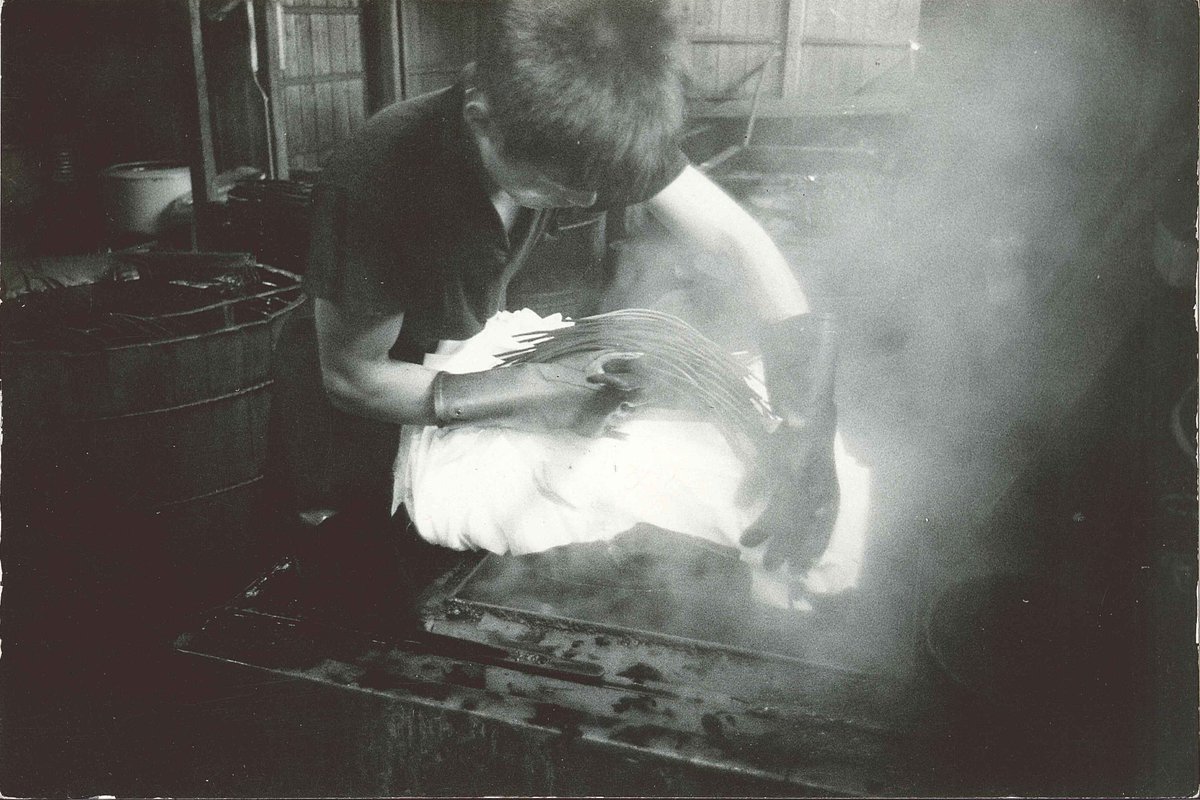

今回ご紹介する写真は、実際に職人が作業している様子をとらえたものです。

黙々と、丁寧に、そして真剣に――その一瞬一瞬が、長い年月をかけて積み重ねられてきた技術の証です。

工程そのものの説明は難しくとも、そこに映る「手の動き」や「表情」から、ものづくりの奥深さを感じていただければ幸いです。

古着を

「黒で再生」する

アップサイクル事業

京都紋付では、伝統の技術を活かして現代の課題解決にも取り組んでいます。使われなくなった衣類や古着、汚れが目立つ服などを黒染めで再生させるアップサイクル事業を展開しています。

この取り組みは、アパレルブランド、デパート、セレクトショップ、通販会社など300社以上と提携しており、単に染め直すだけでなく、衣類の価値を高めることにもつながっています。

「捨てる服」を「もう一度着たい服」に変える、新しいファッションのあり方を提案しています。

また、歌舞伎や宝塚といった世界でも、黒紋付が着用されて京都紋付の黒染め技術は欠かせないものとなっています。

思い出ごと再生する

黒染め

京都紋付が手がけるのは、単なる「染め直し」ではありません。

たとえば「父親の形見の衣類」や「子どもからプレゼントされたシャツ」など、大切な思い出の詰まった衣類をお預かりし、黒に染めて再び着られるようにしています。

お客様から届くお礼の手紙やメールには、「思い出まで蘇ったようだった」といった声が多く寄せられています。

染めることで、記憶までも再生していると実感できる瞬間です。

環境にも配慮した

染め技術

京都紋付では、環境保全の観点からアゾ染料を一切使用していません。

人にも地球にも優しい染料を使用し、衣類廃棄を減らすことでCO2削減にも取り組んでいます。

2013年にはWWF JAPANと連携し、黒染めによる衣類再生プロジェクト「PANDA BLACK REWEAR PROJECT」も実施しました。

こうした活動を通じて、日本独自の黒染め技術を世界に広めたいと考えています。

http://www.kmontsuki.co.jp/activity/

新しい常識をつくる

未来の展望

京都紋付では、衣類の再生技術を「日本の新しい常識」にしたいと考えています。汚れた服は、これまではクリーニングか廃棄という選択肢しかありませんでしたが、黒染めによって価値を再構築することが可能です。

今後は、染め替えを前提とした服の開発も構想しています。

たとえば、赤いジャケットに染まらない糸で赤い刺繍を施し、「染めた際に赤が残る設計」にすることで1着で2つのデザインを楽しめるようにするアイデアです。

さらに、染め替え後の姿を下げ札に印刷されたQRコードから画像で確認できる仕組みも提案中です。

こうしたスキームを、近い将来「世界の新しい常識」として広めていけるよう、ブランドやデザイナーへ積極的に提案を進めています。

このように、「染めることでファッションを再発見できる時代」をつくることが、京都紋付の新たな目標です。

記事協力企業

本記事は、【株式会社京都紋付】様のご協力のもと作成いたしました。

黒に染めてもう一度着ませんか?

日本文化継承プロジェクト狼煙 -NOROSHI-

狼煙 -NOROSHI- は、日本文化の魅力を発信し、次世代へと継承していく取り組みを続けています。

また、日本の伝統工芸品の魅力を伝えるため、無料で記事作成を行っています。

「もっと多くの人に伝えたいことがある」

「日本文化を広める手伝いをしてほしい」

そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

📩 お問い合わせはこちら