Interview

URUSHI OHTAKI

村上木彫堆朱職人が語る、伝統技術と未来への想い

作品を作り始めたきっかけ

祖父から漆器の製造販売を始め、父が後を継いでいたのですが、自分は高校2年生までは歴史や天文物理が好きで、そういう本ばかり読んでいたので、父のやっている仕事にさほど興味はありませんでした。

ところが、自分の進路を決めなくてはいけない壁にぶつかったとき、歴史や天文物理は、単に学問として好きなだけで、自分の職業として考えていないことに気づきました。そんな時、たまたま父の仕事部屋に入り、父が赤い漆を茶碗の中に漉す作業をしているのをぼんやり眺めていたところ、父がまるで独り言のように言った「ものを作る仕事って面白いぞ」という言葉がなぜか頭から離れなくなりました。そして翌朝、母に「美大に行くことにするよ」と告げたのです。これが、この道に入るきっかけでした。

URUSHI OHTAKI 大滝様の軌跡

村上木彫堆朱の魅力

初めは村上堆朱に対して魅力を感じず、伝統を受け継ぐことよりも、その技を使って、もっと時代に即した新しい漆器を作りたいという思いの方が強かったです。この仕事を始めて10年目のとき、道路拡幅で新しい店に建て替えることになり、それを機に店名を替え、店のデザインを新しくするとともに、思い切って店の堆朱を大幅に減らし、堆朱にとらわれない、現代の暮らしに合うモダンなオリジナルの漆器を作ることにしました。

しかし、年齢を重ねるとともに村上木彫り堆朱の伝統的な美しさも理解できるようになりました。今でも精緻な彫りと上品な朱漆をまとった昔の堆朱には、心惹かれるものがあり、ベテランの彫り師が彫った切れ味の良い繊細な彫りと、それを生かしながら塗られた、本朱の落ち着いた色合いが、何より堆朱の魅力だと思います。

初めて作った作品

初めて作った漆作品は、仕事を始めた翌年(1976年)、新潟県展に出品するために制作したF30号平面作品「太古への誘い」です。結果は見事落選でしたが、このつまずきをきっかけとして奮起し、翌年からコンスタントに入選、時に入賞できるまでになったので、その意味でこの作品は、自分の創作活動にとって記念すべき作品です。

記憶に残る出来事

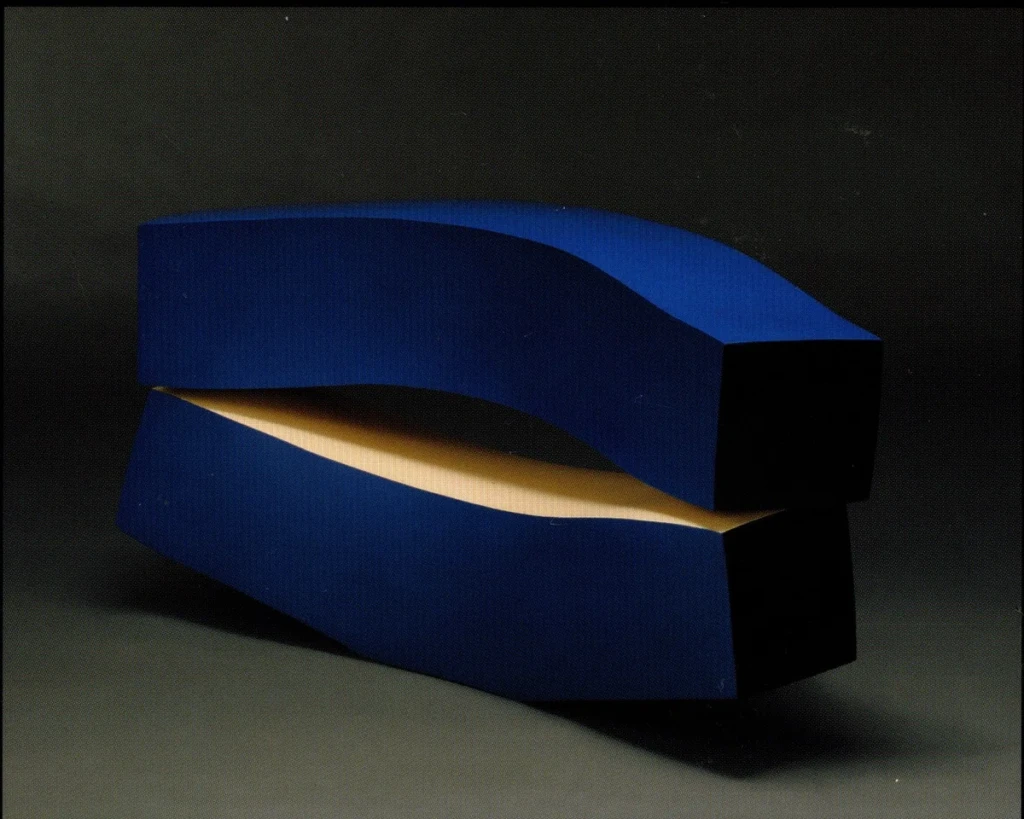

県展で県展賞をいただくことになった立体作品「ゆらぎ」がいちばん思い出に残る作品です。様々な事情で、1986年を最後に、ずっと県展出品は中断していたのですが、2015年に、息子に店の方をある程度任せられるようになったことから、30年ぶりに県展出品を再開することにしました。その年に作った作品が、幸運にも県展賞をいただくことができて、自分にとって大いなる力となりました。

またその翌年、新潟市のギャラリーや弥彦村の弥彦の丘美術館で、初めての個展を開くこともできました。

制作について

・制作する上で一番こだわってること

こだわっていることはやはり「デザイン」です。どんなものを作ったら、お客様に喜んで使っていただけるのかを考え、使って気持ちいい、心が豊かになるようなものを作ろうと思っています。

・これまで制作した作品の数

公募の展覧会に出品した平面・立体作品だけで100点を超えており、その他個展や各種のグループ展に出品した器などの作品はそれ以上にあるため、自分でも把握できていません。

・1つの作品を制作するのにかかる期間

物によって異なりますが、定番商品で約1ヶ月半、平面・立体作品で2〜3ヶ月です。

村上木彫堆朱の漆器を初めて使う人へ

・知ってほしいこと

漆器一般に対する注意事項ですが、紫外線が当たるところや、極端に乾燥した部屋などには置くことは避けた方がいいです。また電子レンジ、食洗機の使用はNG。洗剤は使ってもかまいませんが、クレンザーなどの研磨剤はもちろんいけません。ぬるま湯で優しく手洗いし、洗ったらすぐに水気を拭き取っておくことが大切です。

・伝えたいメッセージ

村上木彫り堆朱は城下町村上に江戸時代から伝わる伝統工芸で、鎌倉彫のように文様を木彫りした上に朱の漆を塗ったものですが、鎌倉彫とは彫り方も異なり、色合いも違います。彫りの力強さと、華やかな朱が丁寧に塗ってあるものをぜひ選ぶようにしてください。村上木彫り堆朱には様々な作品があり、伝統技法をベースとしながらもより自由に制作されたオリジナルの漆器もあるので、自分の好みのものを見つけていただければと思います。

これからどんな狼煙をあげていきますか?

村上木彫り堆朱という伝統技法や、漆器そのものに対する固定観念を打破するような、モダンで良質なデザインの漆器をこれからも作りたいと思います。使う人の心が温かくなるような、それを使うことで気持ちが高揚するような、そんなものをたくさん作っていきたいです。 また漆器の修理や金継ぎを通して、大切な思い入れのあるものが、別の形でよみがえる感動を多くの方に分け与えられたら、大変嬉しいです。 さらに漆体験などを通じて、丈夫で美しく環境にも優しい漆の特性を、多くの方に知っていただく活動も永く続けていこうと思っています。

記事協力企業

本記事は、【URUSHI OHTAKI】のご協力のもと作成いたしました。

▼URUSHI OHTAKI公式HPはこちら

日本文化継承プロジェクト狼煙 -NOROSHI-

狼煙 -NOROSHI- は、日本文化の魅力を発信し、次世代へと継承していく取り組みを続けています。

また、日本の伝統工芸品の魅力を伝えるため、無料で記事作成を行っています。

「もっと多くの人に伝えたいことがある」

「日本文化を広める手伝いをしてほしい」

そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

📩 お問い合わせはこちら