Interview

向山楽器店

三味線職人「音色にこだわる技術」

向山楽器店(向山 正成)

1951年生まれの東京都認定の伝統工芸士。

店兼住まいの「日本橋木屋」(※ 現向山楽器店)に生まれ、小さなころから三味線に触れあっていました。木くずで三味線の弾き真似をしたり、遊びの延長から深く三味線を知っていきました。

学生時代は親へ反発する事もありましたが、後継ぎとして当たり前のように教育を受け、三味線の道へ進んでいったと言います。

地理・歴史好きな向山さんは、三味線を作りながらいろんなクイズ番組に参加し数々の成績を残したと言います。後に「開運!なんでも鑑定団」の鑑定士(和楽器担当)を20年務め、各メディアで鑑定士として活躍していました。

民謡ブームで三味線が大流行

昭和40年代前半から民謡ブームが徐々に広がり、民謡の大スターの登場で人気はさらに高まりました。これまでの着物姿から、デニムにTシャツ、パイプ椅子に座るスタイルへと変わり、人気を博していきました。その勢いはすさまじく、「あの時代が再び来ることを願っている」と語る向山さん。

東京三味線

「東京三味線」は、東京都で生産される工芸品で、2022年に伝統的工芸品に指定されました。犬や猫の皮を使用し、破ける一歩手前まで皮を引っ張ることで、いい音色を奏でることができます。

棹に黒檀を使用するなど材料にこだわり、磨くことで艶を出し椿油で仕上げて、砥石の粉で油をとり1本1本丁寧に作られます。

・三線との違い

三線はサイズが少し小さく、ワニの皮を使用します。三味線にはつなぎ目が1つの「二つ折り」やつなぎ目が2つの「三つ折り」など、形や素材が少しずつ違います。

職人が抱える問題

後継者や原材料の確保

職人は「皮を1,000枚破いて、やっと一人前になる」と言われていて、最低10年はかかるそうです。今も数名在籍していますが、三味線の修行と並行し別の仕事をされていると言います。

使用される材料は高価なものも多く、犬や猫の皮を使用する事から、多くの材料を一気に仕入れることは難しいそうです。

技術を磨いてやっと稼げるようになるこの世界、やはり後継者が一番大きな課題となっています。

アンティーク和楽器

現在では、新品の三味線購入者は少ないため、向山楽器店ではアンティークの三味線や箏の販売や修理もしています。

箏は天井にかかるほど長いため、少し小ぶりな文化箏が人気があるようです。

三味線は種類も豊富で、かなり年代物の品が揃っています。

鑑定士ならではのアンティーク楽器です。

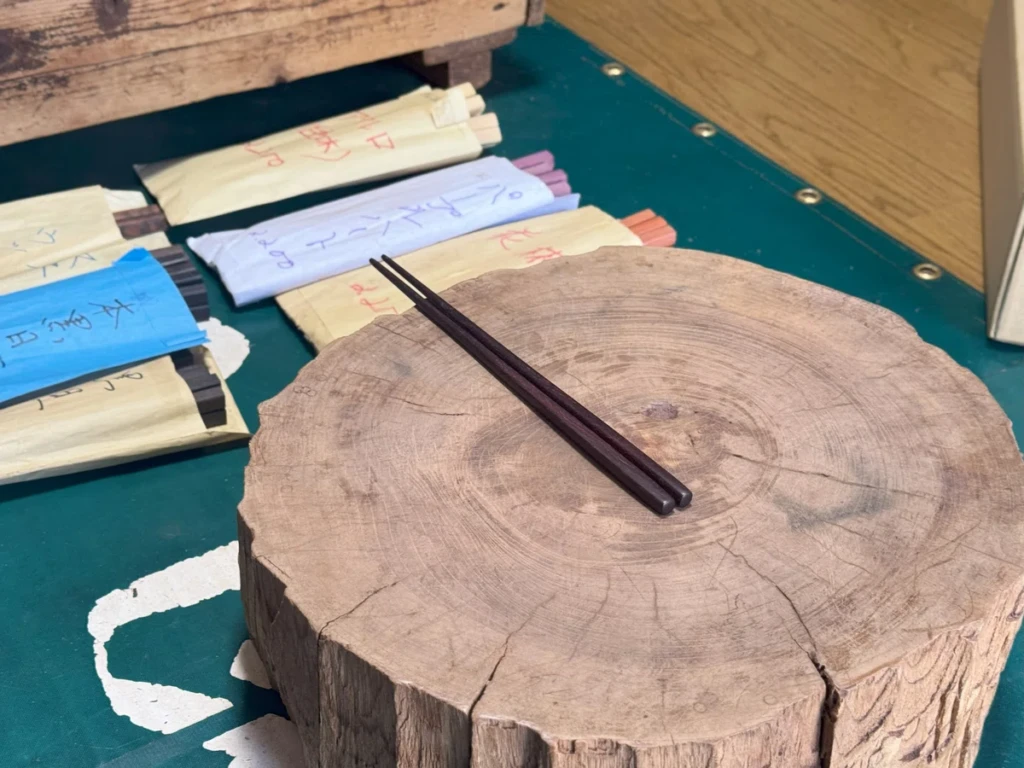

人気の箸作り体験

過去、46か国の人が体験されたと言う箸作り体験。

三味線の棹に使う高価な材料を使用し、世界で一つだけのオリジナル箸を作ることができます。体験は、「箸を作ることが職人への第一歩」と言う伝統から始まりました。のこぎり・やすり・かんなと言う道具の使い方や、材料の固さ重さなどの知識を得るための修行を、一般の方向けに体験会として開いているそうです。

価格は2,200円~と安価なものから高級箸まで、所要時間:2・3時間と気軽に参加できます。

箸は、らせんや、竹のようなデザインと、こだわる方は5時間くらいかけて制作すると言います。

父の日や、夏休みの工作、メモリアルのサプライズで利用する人が多く、取材や撮影でも取り上げられたりと、土日は予約でほとんど埋まるほどの人気です。

体験の後は、三味線を弾く時間を設け、三味線の認知や興味へつなげているそうです。興味のある方には、中古の三味線を安くお譲りしているとか。

器用な人だとすぐに弾いてしまうと言う三味線は、和楽器を始めたい人には最適かもしれませんね。

さいごに

これからどんな狼煙をあげていきますか?

バーチャルなものとコラボするなど、新しいものにチャレンジしたい!

そして三味線業界から大スター(和楽器バンド)が出ることを願っています。

記事協力企業

本記事は、【向山楽器店】のご協力のもと作成いたしました。

▼向山楽器店公式HPはこちら

日本文化継承プロジェクト狼煙 -NOROSHI-

狼煙 -NOROSHI- は、日本文化の魅力を発信し、次世代へと継承していく取り組みを続けています。

また、日本の伝統工芸品の魅力を伝えるため、無料で記事作成を行っています。

「もっと多くの人に伝えたいことがある」

「日本文化を広める手伝いをしてほしい」

そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

📩 お問い合わせはこちら