Interview

石川つゞれ株式会社

最高級絹糸と京都西陣の伝統技術が織りなす緻密さと美しさ

石川つゞれ株式会社

京都西陣の中でも、御室・衣笠といわれる場所に位置する「石川つゞれ株式会社」。

近くには金閣寺、北野天満宮、仁和寺があり、春は梅・桜。

秋は紅葉と京都の四季を満喫できる、風光明媚なところにあります。

石川つゞれ株式会社では爪掻本つづれ織にこだわり、

伝統技法を受け継ぎ、守り、育てています。

国内での生産にこだわり伝統技術を継承、そして意欲的な創作活動を続けています。

西陣織とは?

西陣織(にしじんおり)は、

京都の西陣地区を中心に生産される、先染めの紋織物の総称です。

1200年以上の歴史を持ち、日本の代表的な織物で、

伝統的な美術工芸品として評価されています。

また、多品種少量生産を特徴としています。

「主な特徴」

1.先染め:

糸を先に染めてから織り上げるため、

深みのある色合いと複雑な文様を表現できます。

2.紋織物:

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を複雑に織り合わせることで、

精緻な模様を織り出します。

3.多品種少量生産:

着物や帯だけでなく、ネクタイ、和装小物、インテリア製品など、

多種多様な製品が少量ずつ生産されています。

4.高度な技術:

平安時代から受け継がれてきた高度な織りの技術と、

職人の熟練した手仕事によって、

美しく高品質な織物が作られています。

5.多様な技法:

綴織(つづれおり)、錦織(にしきおり)、

緞子(どんす)、朱珍(しゅちん)、

紹巴(しょうは)、風通(ふうつう)など、

様々な織りの技法があります。

歴史

西陣織の起源は、5~6世紀頃に渡来人の秦氏が養蚕と絹織物の技術を伝えたことに始まるとされています。応仁の乱後、戦火を避けて各地に避難していた織物職人たちが京都に戻り、西軍の本陣跡地であった西陣で織物業を再開したことが、「西陣織」という名前の由来となりました。

江戸時代には幕府の保護を受け、明治時代以降は海外の技術を取り入れながら発展し、日本の代表的な高級絹織物として世界に知られるようになりました。

用途

用途主に着物や帯の生産に用いられますが、近年ではその芸術的な美しさから、

インテリア製品や工芸品など、広い分野で活用されています。

西陣織は、その美しさと高い品質、

そして千年以上の歴史を持つ日本の統工芸を代表する織物として、

国内外で高く評価されています。

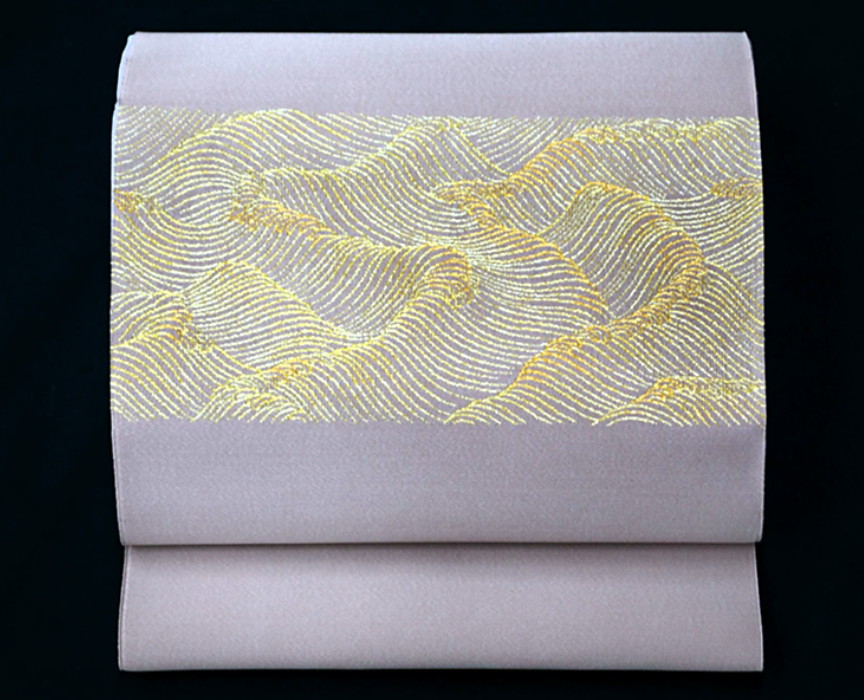

西陣爪掻本つづれ織とは?

西陣爪掻本つづれ織(にしじんつめかきほんつづれおり)は、

西陣織の中でも最も歴史があり、高度な技術を要する手織りの織物です。

「爪掻」という名前の通り、職人が指の爪をノコギリの歯のようにギザギザに刻み、

その爪を道具として緯糸(よこいと)を一本一本掻き寄せながら、

経糸(たてと)に織り込んで模様を作り上げていく独特の技法が最大の特徴です。

『主な特徴』

1.爪で織る:

職人が爪を使い、まるで絵筆で描くように繊細な模様を織り出します。

この技法は非常に熟練した技術と根気を必要とし、

「日に寸、五日に寸、十日に寸」と言われるほど、

少しずつしか織り進めることができません。

2.緯糸主体の表現:

表面には経糸がほとんど現れず、緯糸のみで模様が織り出されるため、

色鮮やかで芸術的な表現が可能です。

3.表裏のない組織:

経糸を緯糸が包み込むように織られるため、表と裏で同じ模様が現れます。

4.「ハツリ目」:

色と色の境に、爪で緯糸を掻き寄せる際にできるわずかな隙間(ハツリ孔)が、

独特の風合いと芸術的な表現を生み出します。

5.手仕事の独創性:

機械織りのように均一ではなく、

職人の感性と技術によって一点一点異なる芸術的な作品が生まれます。

6.希少価値:

熟練の職人の減少と製作に時間と手間がかかるため、

生産数が非常に少なく、希少価値が高い織物です。

7.最高級の品質:

使用する絹糸も最高級のものにこだわり、生地に重厚感と耐久性があります。

製作工程

図案作成から始まり、糸の準備(糸繰り、撚糸、染色)、経糸の準備、

下絵付け、そして最も重要な爪掻きの工程へと進みます。

職人は裏面を見ながら、頭の中で完成図をイメージし、

爪で緯糸を丁寧に織り込んでいきます。

歴史

綴織の起源は古く、紀元前15世紀の古代エジプトにまで遡ると言われています。

日本へは飛鳥時代に中国から伝わったと考えられています。

西陣での爪掻本つづれ織の確立は江戸時代の安永年間(1772~1782年)頃とされ、

京都の御室でも生産され、製品の高い品質は中国を凌ぐほどでした。

西陣爪掻本つづれ織は、平安遷都千年の歴史と伝統 、

そして職人の高い技能によって織りなされる、

まさに「爪で織る芸術品」と言えるでしょう。

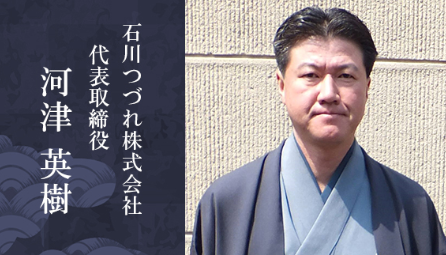

代表取締役 河津英樹

・爪掻本つづれ織への思い

「爪掻本つづれ織がすごいものだということをもっと多くの人に知ってもらいたい」

という強い思いを抱き、次世代に伝統を繋ぐ重要性を改めて認識した。

と代表取締役 河津英樹さんは言います。

・最も心にの残る制作

先々代の頃、皇太子殿下の御成婚を祝して献上された富久紗「白鳳」の制作は、

品質と技術の頂点を示す象徴的な出来事であった。と話してくれました。

・初めて見る人に伝えたい

手作りならではの緻密な柄、上質な素材、色彩の美しさ。

そして、その1点1点に込められた歴史と職人の技術の結晶をぜひ見て欲しい。

感動をも与える作品です。

さいごに

・これからどんな狼煙をあげていきますか?

技術を若手に伝えながら、国内外での販路拡大です。

新しい市場を開拓することで西陣織の可能性を広げていきたいと考えています。

また、つづれ織の美しさを生かした新商品(例えば「つづれ織額」など)を制作し、

日本文化の普及にも力を入れていくというビジョンを考えています。

記事協力企業

本記事は、【石川つゞれ株式会社】のご協力のもと作成いたしました。

▼石川つゞれ株式会社HPはこちら

日本文化継承プロジェクト狼煙 -NOROSHI-

狼煙 -NOROSHI- は、日本文化の魅力を発信し、

次世代へと継承していく取り組みを続けています。

また、日本の伝統工芸の魅力を伝えるため、

無料で記事作成を行っています。

「もっと多くの人に伝えたいことがある」

「日本文化を広める手伝いをしてほしい」

そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

📩 お問い合わせはこちら